Deep sea mining e noduli polimetallici: opportunità e rischi

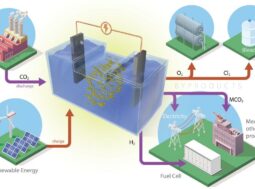

Abbiamo recentemente parlato dell’opportunità rappresentata dall’estrazione di metalli dai fondali oceanici, ovvero dalla possibilità di sfruttare i noduli polimetallici presenti in fondo agli oceani per costruire poi batterie, pannelli fotovoltaici, turbine per pale eoliche e via dicendo. Non ci sono dubbi: per supportare la transizione energetica il mondo intero ha bisogno di quantità enormi di metalli difficili da trovare sulla terraferma e di terre rare. Negli ultimi anni si sono moltiplicati gli studi e le indagini dei fondali oceanici per comprendere quanti e quali minerali sono effettivamente presenti e come sarebbe possibile avviare nel concreto l’attività di deep sea mining, per portare cioè in superficie questi agglomerati ricchi di manganese, cobalto, nichel, ferro, rame e altri minerali cruciali per costruire le batterie di domani. A bloccare l’estrazione mineraria dai fondali ci sono parecchi ostacoli, di ordine tecnico, normativo e ambientale.

I permessi di ISA

Cerchiamo di sintetizzare l’attuale situazione internazionale normativa per quanto riguarda il deep sea mining. Per prima cosa, va detto che i noduli metallici non sono stati “scoperti” ieri: fin dagli anni Sessanta è nota infatti l’esistenza dei noduli polimetallici nei fondali degli oceani, con concentrazioni maggiori in determinate aree. E per l’appunto già a partire dagli anni Sessanta sono iniziati primi studi per capire come sfruttare queste enormi riserve minerarie sottomarine: il culmine dell’interesse può essere individuato alla fine degli anni Settanta, ma è possibile dire che si torna a parlare con insistenza di deep sea mining ogni volta che sembra approssimarsi una nuova difficoltà di approvvigionamento di minerali come manganese, cobalto e nichel.

Ma è possibile avviare concretamente l’estrazione di questi minerali dai fondali oceanici? Quel che è noto è che questi non sono di nessuno, o meglio, che i fondali oceanici sono considerati come patrimonio comune dell’umanità, senza che nessuno Stato possa effettivamente “possedere” un’area di fondale. Per assicurare una gestione razionale dei fondali è stata fondata l’International Seabed Authority (ISA), che negli ultimi 20 anni ha rilasciato più di 25 licenze esplorative a 6 diversi Paesi (Cina, Giappone, Gran Bretagna, India, Germania).

Il cambio di passo di Nauru e Norvegia

A riportare prepotentemente l’attenzione sul deep sea mining, al di là dell’effettiva necessità di questi metalli per la transizione energetica, è stata la mossa a sorpresa di Nauru, uno Stato insulare della Micronesia: invocando la regola dei due anni – ovvero il termine entro il quale ISA avrebbe dovuto dare alla società The Metals Company i permessiper avviare l’attività mineraria – il presidente di Nauru ha “forzato” la mano, portando a dei negoziati che però, alla fine, si sono conclusi con un niente di fatto. Ora il mondo sembra diviso in due sull’argomento deep sea mining: da una parte chi vuole come minimo posticipare l’avvio delle attività fino a quando non si avranno dati certi sugli impatti, dall’altra chi vorrebbe iniziare subito con le estrazioni. In questo secondo gruppo si trovano Paesi come Cina, Messico, Regno Unito e Norvegia (la quale peraltro ha già avviato delle estrazioni minerarie nei propri mari).

La sostenibilità del deep sea mining

A bloccare il deep sea mining ci sono quindi delle questioni normative molto dibattute. Ma non è tutto qui. Si tratta pur sempre di portare in superficie qualcosa che sta a tre, quattro, cinque mila metri di profondità, e che è appoggiato – o meglio, incassato – in fondali spesso instabili, talvolta caratterizzati da fuoriuscite di gas ad altissime temperature. Ma non è tutto qui, in quanto a bloccare il deep sea mining ci sono anche i rischi a livello ambientale: un esperimento fatto a partire dal 1989 da un team di ricerca tedesco ha infatti mostrato che l’estrazione mineraria sui fondali oceanici condiziona in modo serio l’habitat marino. A 26 anni di distanza dall’esperimento, va sottolineato, l’ecosistema interessato dal test non risulta ancora totalmente risanato.

Ti è piaciuto l'articolo?

Condividilo