Allarme NASA: il ghiaccio artico scomparirà entro il 2030

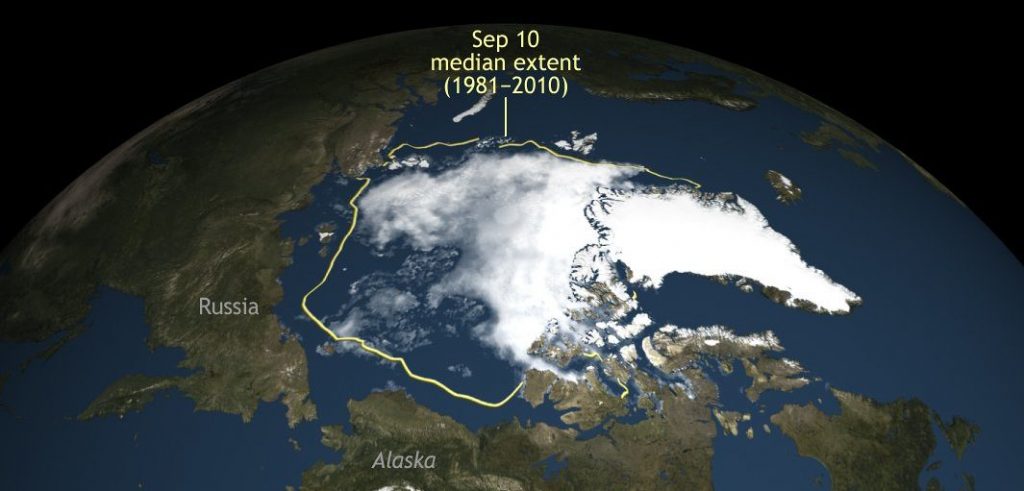

Sono 34mila secondo la NASA i chilometri quadrati di superficie di ghiaccio artico persi ogni giorno dal mese di settembre. La calotta polare artica ha raggiunto in queste settimane un’estensione minima di 4,14 milioni di chilometri quadrati, un record negativo secondo solo all’anno 2012, quando la superficie era arrivata a ritirarsi fino a misurare 3,39 milioni di chilometri. Dopo le temperature record del febbraio scorso, gli scienziati dell’Agenzia Spaziale Americana hanno lanciato nelle scorse settimane un altro grido d’allarme, sottolineando l’anomala velocità di scioglimento dell’Artico e ipotizzando che, se si continuasse di questo passo, la superficie di ghiaccio potrebbe scomparire entro il 2030.

“Quella a cui stiamo assistendo è una tremenda perdita e non abbiamo certezza che si possa recuperare – afferma Mark Serreze, direttore dell’Istituto Nazionale di Ricerca su Neve e Ghiaccio del Colorado -. Abbiamo sempre creduto che l’Artico rappresentasse un sistema d’allarme per i cambiamenti climatici. Ciò che sta succedendo rinforza ancora di più la nostra teoria”.

Conseguenze ambientali ma non solo

“Ciò che accade nell’Artico non rimane limitato all’Artico – spiega lo scienziato Micheal Mann dell’Università del Pennsylvania -. Sembra sempre più probabile che la perdita della superficie di ghiaccio influenzi le condizioni metereologiche anche alle latitudini medie e potrebbe essere almeno in parte responsabile delle drammatiche anomalie climatiche a cui abbiamo assistito negli ultimi anni”. Innalzamento del livello dei mari, erosione delle coste e sommersione di piccoli atolli e isole – in gran parte nel Pacifico – potrebbero essere tra le prime drammatiche conseguenze ambientali dello scioglimento dei ghiacciai. Conseguenze ambientali che portano con sé grandi sconvolgimenti sociali ed economici come le migrazioni di massa, la salinizzazione delle falde acquifere e la perdita di gran parte della superficie terrestre di alcuni Stati. Secondo un articolo pubblicato nel 2014 dalla rivista scientifica Environmental Research Letters il 7% della popolazione mondiale vive su un territorio che sarà messo seriamente a rischio dal fenomeno dell’innalzamento. Il 60% di questa popolazione si suddivide tra 5 Paesi già gravemente colpiti da disastri naturali ricollegabili almeno in parte al cambiamento del clima. Stiamo parlando di Cina, India, Bangladesh, Vietnam e Indonesia, nazioni che stanno vedendo un forte sviluppo economico ma che non si può dire che abbiamo gli stessi strumenti dei paesi industrializzati per far fronte ai danni e alle perdite causate dalle anomalie climatiche.

L’accordo di Parigi: un trattato ci salverà?

Il 4 novembre entrerà in vigore l’accordo di Parigi, 30 giorni dopo l’approvazione della ratifica da parte del Parlamento Europeo. Ad oggi sono 74 i paesi che hanno accettato di firmare il trattato internazionale che prevede di limitare la temperatura terrestre “ben al di sotto dei 2°C” e di “fare degli sforzi per limitare l’aumento a 1,5°C” rispetto ai livelli pre-industriali. Per raggiungere questo obiettivo ogni stato ha presentato i propri contributi nazionali di riduzione, gli Intended Nationally Determined Contributions (INDCs). Tuttavia, secondo alcune stime, questi contributi porterebbero ad un aumento delle temperature di circa 2,7°-3,5°C. Un documento molto discusso in particolare per due motivi: non è vincolante e non prevede strumenti di monitoraggio per valutare la condotta degli Stati che hanno aderito. In altre parole se uno stato non adempie agli accordi scritti nel testo non vi è alcun meccanismo che lo sanzioni. Non si può quindi sperare che la risposta a questa problematica arrivi dall’alto, da un livello sovranazionale. La vera partita si dovrà giocare sui singoli territorio nazionali, con politiche energetiche che investano in rinnovabili e in altre fonti di energia a basso impatto ambientale.

Ti è piaciuto l'articolo?

Condividilo